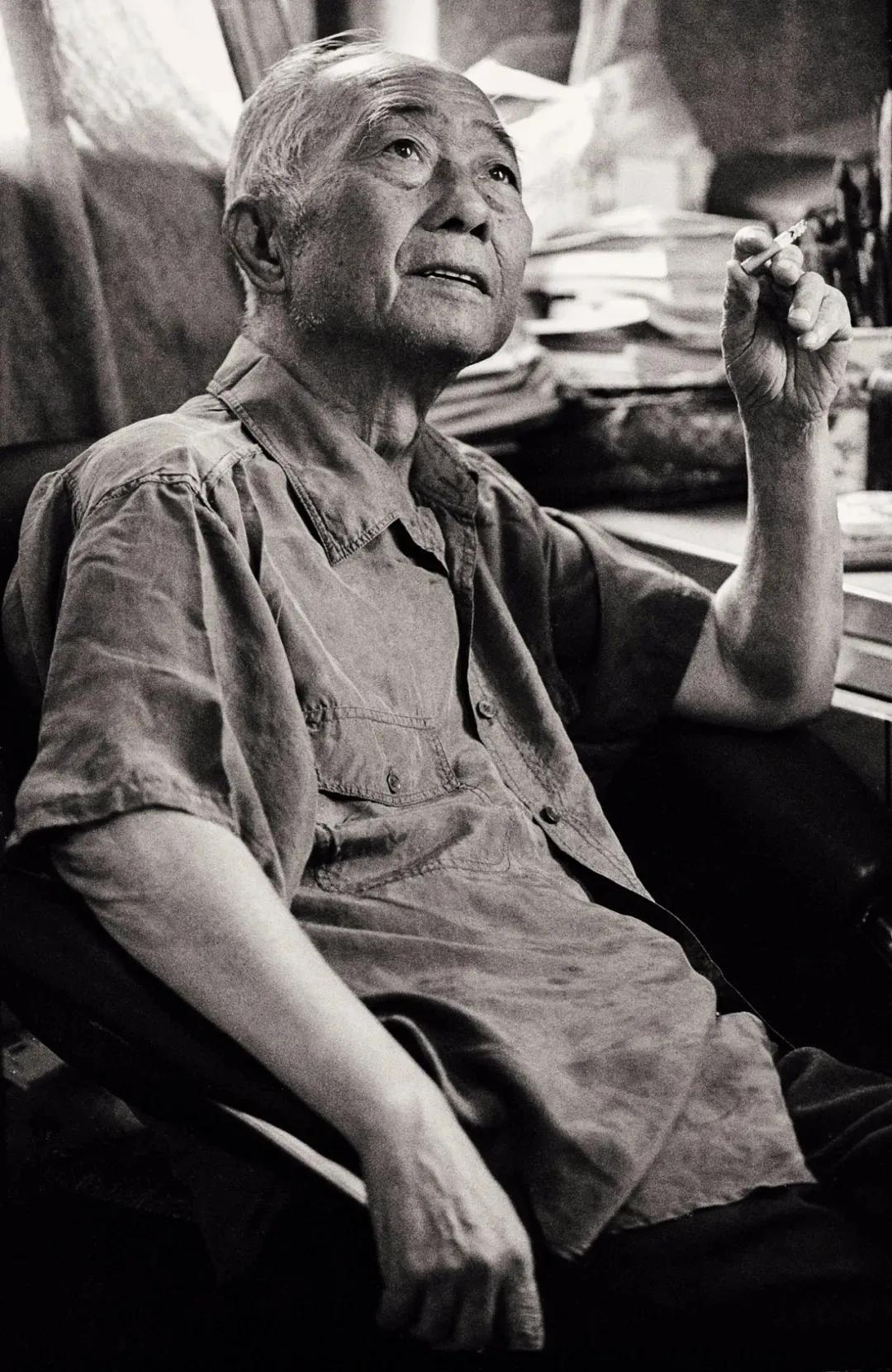

作家汪曾祺

汪曾祺(1920年3月5日—1997年5月16日),江苏高邮人,中国当代小说家、散文家、戏剧家。

汪曾祺出生于江苏高邮城镇的一个旧式地主家庭。祖父汪嘉勋,是清朝末科的拔贡。父亲汪菊生(1897-1959),字淡如,性格开朗,热爱运动,富于艺术情趣与才华。能奏多种乐器,擅长绘画、篆刻及制作风筝等各种手工。生母姓杨,在汪曾祺三岁的时候因肺病去世。妻子施松卿,新华社记者。

汪曾祺祖上是徽州人,于清朝迁居江苏高邮。他在《皖南一到》文中写到,“歙县是我的老家所在。在合肥,我曾戏称我是‘寻根’来了。小时候听祖父说:我们本是徽州人,从他起往上数,第七代才迁居至高邮。祖父为修家谱,曾到过歙县。”

我是安徽安庆人,因此感觉对汪老增加了一种亲近感。安徽还是出人才的。

汪曾祺

二、生平年谱

1935年秋,初中毕业考入江阴县南菁中学读高中。

1939年夏,从上海经香港、越南到昆明,以第一志愿考入西南联大中国文学系。

1940年,开始创作小说,受沈从文指导。

1944年,在昆明的一个由联大同学办的“中国建设中学”当教师(两年)。1945年1月,离开西南联大,到由联大同学开办的私立中国建设中学任教。此时施松卿也在建设中学任教,两人接触逐渐增多。

1946年,离开昆明经越南、香港转赴上海,由李健吾介绍到私立致远中学任教。

1947年夏,施松卿谋到北大西语系助教位置,北上就职途经上海与汪曾祺相见,两人订婚。

1948年3月,经天津到北平。

1949年春,与施松卿结婚。

1950年调入北京。

1958年,被错划为“右派”,下放到张家口的农业研究所。

1962年1月调回北京,任北京京剧团(今北京京剧院)编剧,直至离休。

1966年,被关进牛棚,接受批斗,参加扛煤等劳动改造。1968年6月,因需要创作修改样板戏,得解放。

1979年重新开始创作,以短篇小说成就最高。

1987年2月26日,在北京加入中国共产党;4月16日,随中国作家代表团赴云南访问;10月,应安格尔和聂华苓夫妇之邀,赴美国参加国际写作活动,历时三个多月。

1990年,创作散文《七十抒怀》《闹市闲民》《多年父子成兄弟》等。

1993年6月,以故乡高邮为背景的小说集《菰蒲深处》在浙江文艺出版社出版。

1997年5月16日,因消化道大出血在北京去世,终年77岁。

三、主要作品及创作特点

短篇小说:《小学校的钟声》《老鲁》(1945年)、《受戒》(1980年)、《黄油烙饼》(1983年)。《异禀》、《大淖记事》。

散文:《花园》《前天》(1946年)、《冬天的树》《下水道和孩子们》(1956年)、《国子监》(1957年)、《关于葡萄》(1981年)、《旅途杂记》(1982年)、《天山行色》(1983年)、《翠湖心影》《昆明的雨》(1984年)、《昆明的果品》《沈从文先生在西南联大》(1986年)、《金岳霖先生》(1987年)、《林肯的鼻子》(1988年)、《我的解放》《四方食事》(1989年)、《多年父子成兄弟》《贾似道之死——老学闲抄》(1991年)、《自得其乐》(1992年)、《草巷口》(1995年)、《晚翠园曲会》《北京的秋花》(1996年)

散文集:《关于葡萄》(1981年)、《逝水》《蒲桥集》《人间草木》《旅食小品》《矮纸集》《汪曾祺小品》《初访福建》。

他以个人化的细小琐屑的题材,使日常生活审美化,让人重温曾经消逝的古典主义的名士风散文的魅力,让日常生活、让恬淡与雍容回归散文。

他曾这样表达他的美学思想,“ 泰山过于雄伟,所以我从不写泰山。我不在乎深刻,中和才是我所追求的。”

“人总要呆在一种什么东西里,沉溺其中。苟有所得,才能证实自己的存在,切实地掂出自己的价值。”

善于从人民群众的口头语言中学习文学表达的方式。

在汪曾祺的散文中漫游,感受到的是如水一般温柔、细腻的情感,这股温泉渐渐流入人的心田,带着它的温存、安静,然后读者会尝到这份情感带有淡淡的乡愁,还有些许京味的怀念。

恩师沈从文曾在病榻给汪曾祺写信,一口气写了12页,鼓励他,“你应当始终保持用笔的愿望和信心!你懂得如何用笔写人写事,你不仅是有这种才能,而且有这种理解。在许多问题上,理解有时其实还比才能重要。

2020年5月,汪曾祺纪念馆在其故乡江苏高邮正式开馆。

四、妻子施松卿

施松卿(1918年3月15日—1998年10月22日,福建长乐大宏人,生于马来西亚吉兰丹州。父亲是马来侨领施成灿。

1939年,施松卿到昆明考入西南联大,和汪曾祺同一年。

在中国建设中学任教时,和汪曾祺成了同事。

两人在联大读书时虽不认识,却也对对方情况有所耳闻。汪曾祺听说过,西语系有个女生,性格温和、善良,秀丽的脸上总是挂着亲切的微笑;她长得挺清秀,淡淡的眉毛,细细的眼睛,虽有病,但那副慵慵懒懒的样子,有一种说不出的美,人称“病美人”。

施松卿也不止一次听别人说过,汪曾祺是沈从文先生的得意门生,以后又不断地在报刊上读到汪曾祺的作品。她爱好文学,对有西南联大才子之称的汪曾祺留下了很深的印象。

她喜欢汪曾祺凭借厚实的古文基础,把精炼的古代语言词汇自然地消融在他的创作之中,读来只觉得上下妥帖、顺畅,不似常见的那种诘屈聱牙。施松卿觉得,这种水磨功夫决不是一朝一夕能达到的。

当她把这些读后感当面说给汪曾祺听时,汪曾祺迅即产生了喜遇知音之感。他没有想到,一个专攻英文的女子居然能有这一番不俗的见地。两人相见恨晚,随着接触的增多,爱情也于不知不觉中悄悄滋生。

施松卿和汪曾祺携手在中国建设中学一直呆到1946年7月,然后才结伴离开了昆明,一个回到长乐,一个到了上海。

施松卿为何嫁给了汪曾祺,他们的女儿汪明说:“一次,爸爸妈妈聊起联大的事情,妈妈对我们说:‘中文系的人土死了,穿着长衫,一点样子也没有,外文系的女生谁看得上!’我们问:‘那你怎么看上爸爸了?’妈妈很得意地说:‘有才!一眼就能看出来。’”

五、本人对汪曾祺的印象

当然是从读他的文章得出的印象,想必是粗浅的。首先是喜欢。喜欢他的作品,喜欢读,认为是好作品。那种平凡的事物、生活,在他笔下变得不平凡,生动有趣。喜欢,一定是某种程度的契合。审美情趣,乃至价值观上的相类、认同。喜欢是感性的,主观的,个人的,乃至偏极的。如果有人问,假如有机会见到汪曾祺(当然没有机会了)会因此喜欢他本人吗?这个不一定,未知。或许可以这样说,作品不等于作者本人。一般来说,文如其人。但喜欢一个人是两码事。譬如说,对方一个让你不喜不能接受的习惯,尽管是一件小事,但或许因此不能让你喜欢。再说,就算你喜欢,对方不一定喜欢你。说喜欢一个作家,一般是说喜欢这个作家的作品。既然如此,去读作品就很好。每一个人对作品本身都具有自己的审美。

零零星星的读了一点点汪曾祺的作品,多是散文。我似乎也只喜欢读他的散文。《受戒》《异秉》看过,感觉也不错。但不如读他的一篇散文给的印象深,让我更喜欢,这种喜欢比读他的小说感到要更真实更实在。

印象比较深的有两方面,一个写自然,一个写吃。其中一篇写一只土蜂撅着屁股趴在花心上,觉得它不配。然后逗它玩。

“好些年不看到土蜂了。这种蠢头蠢脑的家伙,我觉得它也在花朵上把屁股撅来撅去的,有点不配,因此常常愚弄它。土蜂是在泥地上掘洞当做窠的。看它从洞里把个有绒毛的小脑袋钻出来(那神气像个东张西望的近视眼),嗡,飞出去了,我便用一点点湿泥把那个洞封好,在原来的旁边给它重掘一个,等着。一会儿,它拖着肚子回来了,找呀找,找到我掘的那个洞,钻进去,看看,不对,于是在四近大找一气。我会看着它那副急样笑个半天。或者,干脆看它进了洞,用一根树枝塞起来,看它从别处开了洞再出来。好容易,可重见天日了,它老先生于是坐在新大门旁边休息,吹吹风。神情中似乎是生了一点气,因为到这时已一声不响了。”摘自散文《花园》

另一篇是《干丝》。汪曾祺写吃的散文似乎不少。这个《干丝》让我一下子记住了。因为我很喜欢吃豆制品。真正的干丝虽没有吃过,但一读文章,不消说,口中生津,没有不喜欢吃的。

由读汪曾祺的文章,笼统之印象,感觉这个人脑瓜子灵。聪慧。可能不是很张扬,内秀,总透着一股机灵劲。机灵,会做人,会处事。加上自身才气,不成事也难。

这个有自身的体会。我就是反例,缺机灵。愚笨,呆头呆脑,不比那只土蜂更可爱,哈哈。读高中时,有个同学和阿春谈恋爱。阿春也是同学,离我家近,邻队。有一年中秋前夕,这同学叫上我,让我把一筒月饼转交给阿春。我不明就里傻头傻脑的去阿春家,也不知说什么,就告诉说是谁叫我送来的。阿春会心一笑。也还记得那筒月饼,油纸包着,五个小月饼,外面用细索捆扎。那是那个年代的家乡的月饼。我人糊涂,不开窍,不开化。想想如今,也还是不开窍,不开化。

汪曾祺1997年5月去世。那时我高中毕业才出来不多年,只记得这年正月邓小平去世,香港回归。然而那时,汪曾祺何许人也?不知,我没听说过。

想起来,缘何现在喜欢文学,开始写作呢?真有点搞不清楚。

六、附《我和汪曾祺先生的交往》(摘)

作者 苏北

汪先生说,“我去过皖南”,并在那儿寻过“根”。歙县有汪村,大约那就是汪家的祖居地。文见《皖南一到》。

一个作家要有自信。“我就要写出同别人不一样的才行。别人看了,说‘这个老小子还有两下子!”

沈从文刚到北京来时,连标点符号都不会用。他看了契诃夫的小说后说:“这样的小说我也能写出来。”——做一个作家对自己的信心都没有,还能写出什么好东西来?

汪先生说:“三天不写手就会生的。这一点老舍先生做得好,有得写没得写每天写五百字。”看来创作还是得要勤奋,天才不天才暂且搁一边。

汪先生说,一个老人说人生有三乐:一曰喝酒,二曰穿破衣裳,三曰无事可做。

同龙冬一道到汪先生家去。我同龙冬进汪先生家的客厅,先生在打电话。打完电话后没有立即转过来同我们说话,而是孩子似的在桌子上趴了一会儿,仿佛还沉浸在什么情景中。我和龙冬相视一笑。之后先生转过脸来,猛然发问:“你们谁三号走?”

先生还挺留意的。

我说:“我,我回家过春节。”

汪先生什么话也没说。

留吃饭,喝酒。

吃完酒汪先生愣了一会儿,听我们说话,之后他忽然站起来,一抱拳,说:“我要睡一会儿。”就靸拉着鞋到里屋睡觉去了。我们留在外面同师母说话。

人是要老的,人老了真是一件没有办法的事情呀。我们现在年轻,想这想那的,待到先生这个年纪,什么也不想了。身体能好就是最大的幸福。

晚上回来,窝在公主坟边上的一间小屋里,想到自己的调动,又泄气了。北京虽好,也已待了三年了。这样等下去,是猴年马月啊,能回到省里,稳定下来还是先稳定下来吧。我也三十出头了,再滑过几年,谁还要我啊。领导对我的调动也为难,似乎有些泄气,可不能吊死在一棵树上吧。

想想自己离文学越来越远了。好不容易有点上路,生活的折腾把一点感觉折腾光了。现在是毫无灵气,可仍不死心。在心中还牵牵挂挂,身在曹营、犹抱琵琶、左顾右盼、云遮雾罩的。弄得自己爱不得离不得,什么事情也干不了。

我(汪曾祺)非常喜欢海明威。很喜欢普鲁斯特。我也喜欢契诃夫!

那时汪老的身体显得特别不好,苏北劝说:‘汪老,能写就写写,身体重要,我要是能写出您那样的书,哪怕一本也够了。汪老开始不作声,静了一会儿,忽然非常生气,激动地拍了桌子,说:‘我活着就要写!又说:‘写作,写作是我生命的一部分,甚至全部!苏北是好心,可我们都傻眼了。接下去,汪老批评了苏北,让他用功些。

苏北(安徽天长人)是汪曾祺的弟子。

如果说写作是门技艺,师徒传承具有特别意义。这不仅是技艺的教授,同时,也是做人处世的影响,是师,是友,是亲人,比亲人还要亲。俗话说,人生得一知己足亦。换句话说,人生有一个这样的老师,老师门下有一个这样的弟子,也足亦,幸甚!

就写作来说,可不可教?有老师当然好,学习有必要。但不是说,只要投了大家名下就能成功,我看未必。还是要看你有没有这份材,我尽量说的是材,没有用才这个词。至少你得是个可塑之材。完全不沾边的朽木,任怎样的大家抱在怀里教,也是无济于事。当初,弟子拜师,师必有眼。觉得行才收,不行,何必“误人子弟”。

如苏北与汪曾祺,人海茫茫,千里觅知音,可遇不可求。