林纾,可以说是翻译界的一个另类,明明对外语一窍不通却能翻译出风靡一时的作品来,不但对民国以后的言情小说影响深远,更是为中国小说打开了一扇新世界的大门。然而这样的一位"译界之王",鲁迅批他"法西斯",后人对他也多是负面评价,实在是"冤案"缠身。

"译才并世数严林,百部虞初救世心"

在福建名山石鼓山下,画船之上,林纾和几个好友畅谈古今中外,从诗词歌赋聊到欧美文学,林纾古文功底深厚,对欧美文学却也兴致盎然,尤其是好友谈到法国文学时,更是两眼发亮,看到林纾如此感兴趣,同行的王寿昌就将当时盛行法国的《茶花女》的故事娓娓道来,林纾被这唯美的爱情悲剧故事深深打动,加之友人再三鼓励,于是《巴黎茶花女遗事》中国意蕴与外国文学相碰撞,为久受传统思想束缚的文学泉中带来一股活水;也为当时失去了面对西方自信的国人揭开西方强大的面具,让民众认识到那个强大到令整个民族低头的列强也只是个普通的国家。

林纾与妻儿的合照

当时恰逢林纾母亲去世,接踵而至的又是心爱的妻子病故,接连的悲戚全数投注在了他笔下的茶花女身上,译文笔调哀感顽艳,情感细腻动人,注入了强烈感情的故事总是更能打动人。也许是不愿一直沉浸在逝母丧妻的痛苦之中,他将余下的生命热情都放在了翻译工作上,自此以后,林纾笔耕不辍,在不谙外文的情况下,由魏翰、陈家麟等曾留学海外的才子们口述,林纾充分发挥了他随听随写成文言的强大语言听译能力,并加以润色修饰,林纾的语言功底和语言运用能力深厚,那些精通外语的才子们都不得不拜服在他笔下。在他生命的最后27里他共翻译了大量外国小说,数量之丰可以说是前无古人。

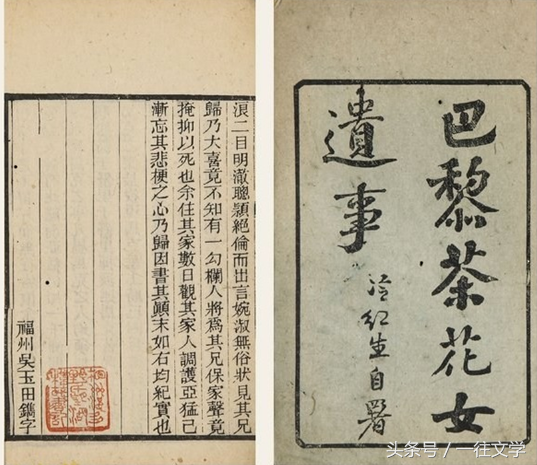

《巴黎茶花女遗事》

林纾的"林译小说"为中国读者敞开了外国文学之门,但长久以来,学界在肯定林纾翻译贡献的同时,还存在着一个众口一词的批评声音:在他的翻译中存在着改变原著体裁及随意删减内容的缺陷。

钱钟书在《林纾的翻译》中写道:"偶尔翻开一本林译小说,出于意外,它居然还有些吸引力,我不但把它看完并且接二连三,重温了大部分的林译,发现许多都值得重读,尽管漏译误译处处皆是。"但这多是由于林纾翻译方式特殊,受限于合作者的口述情况影响,瑕不掩瑜,无论如何我们都不应该无视林纾对文学思想的影响,而只关注那些旁枝末节。

"桐城派最后一位干将"的坚守

桐城派的「取义于经,取材于史,多读儒先之书,留心天下之事,文字所出,自有不可磨灭之光气。」在林纾身上深有体现。林纾早年立志"齐家,治国,平天下",然而十几年里七上春官,屡试屡败,从越挫越勇到心灰意冷,这似乎命运是对他开的一个玩笑。中年经历戊戌变法,看到康有为发动"公车上书",也曾热血冲天,上书陈表,然而却没有得到回应的他只能黯然返乡,埋头创作。

新文化阵营的鲁迅李大钊强烈批评林纾,认为他是反对五四新文学的旧势力的代表,是迂腐的封建残余。的确,林纾连翻译外国的作品都是译成文言文的形式,就表面看来,他是站在提倡白话文的新文化阵营的对立面。

林纾可以说是最后一位桐城派,桐城派提倡的义法早已渗入林纾的译作之中,个人的创作形式无所谓对错,然而在那个特殊的历史时期之下,仅是立场问题就足以掀起一番腥风血雨。提到"文白之争"就不能不提起那场炒作:为了打响新文化的名号,钱玄同、刘半农两人以当时的名人林纾为攻击矛头,出演了一场"双簧戏":钱玄同化名"王敬轩",扮演一个反对新文化运动、维护旧文学的卫道士,发表了一篇《文学革命之反响》的读者来信。而刘半农则负责把王敬轩批了个遍,说王敬轩这种守旧派"不学无术",是"选学妖孽,桐城谬种"。"王敬轩"这个名字分明暗喻林纾(林纾,字琴南,号畏庐,"敬"对"畏","轩"对"庐")矛头直指林纾,林纾忍无可忍,提笔就写下了《荆生》《妖梦》回讽,同样以名字暗喻影射反击,林纾面对钱刘二人的挑战书,喊出"拼我残年,极力卫道"。钱刘二人见攻击对象竟然有了回应,十分惊喜。自此,林纾就彻底卷入了这场炒作之中,无意中为《新青年》杂志做了一次效果显著的广告,然而在这场骂战尘埃落定之后,林老先生还是主动向年轻一辈承认了自己的错处,可见林纾作为一位前辈的大气度,不得不感叹一句真是位可爱的前辈。

"林译小说"促进了民国初年,尤其是鸳鸯蝴蝶派的小说的发展,新旧文化的论争中却又因为保守派的立场使林纾染上了"污点",林纾的冤案只是由于时人的立场与后人的偏见,然而"译界之王"的却是无可辩驳的称号,这个深情又可爱的老先生与他对待生活的态度一样,认真到固执,坚持到让人叹服。